이화의료역사이야기

개화기 서울에서 활동한 개신교 여성 의료 선교사들

1887년 10월 메타 하워드(Meta Howard) 의사의 입국과 함께 한국 최초 여성 전문병원인 보구녀관 진료가 개시된 이래 개화기 조선에는 지속적으로 여성 의료 선교사들이 입국하여 활동하였다. 감리교, 장로교, 성공회 등 파견의 주체는 여럿이었지만 이들은 모두 당시 근대 의료 혜택에서 소외받고 있던 조선 여성들에게 의료적 도움을 주겠다는 공통의 목표를 가지고 있었다.

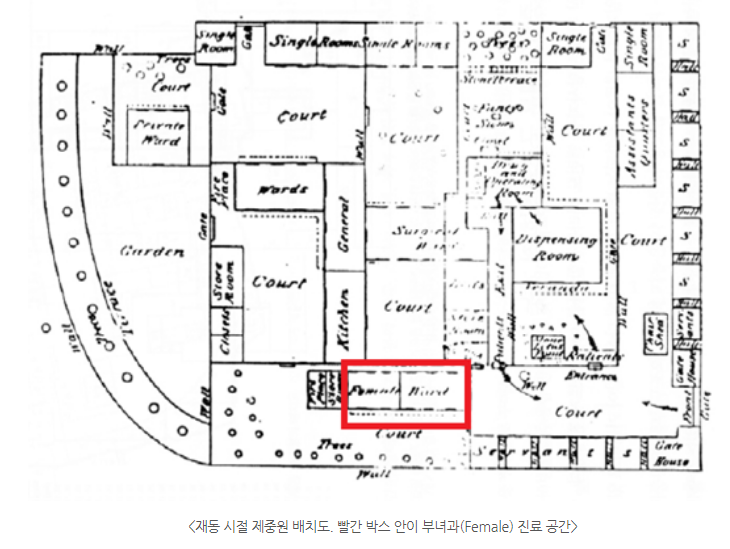

메타 하워드가 조선에 오기 한 해 전인 1886년 7월 애니 엘러스(Annie J. Ellers)가 제중원 부녀과를 담당할 여의사 자격으로 미국 북장로교를 통해 들어왔다. 그러나 엘러스는 간호사 면허를 취득하고 보스턴에 있는 의과대학에 다니던 중 파견되었기 때문에 정식 의사는 아니었다. 그렇지만 엘러스는 제중원 부녀과를 담당하고 명성왕후의 주치의를 역임하며 1887년 11월에는 정2품 정경부인 직첩을 받기도 하였다.

장로교에서 파견한 정식 첫 여의사는 릴리어스 호튼(Lilias Horton)이었다. 메타 하워드와 같은 시카고 여자의과대학을 졸업한 그녀는 1888년 3월 조선에 도착하였다. 호튼의 입국과 함께 제중원 부녀과와 명성왕후 주치의 업무는 엘러스에서 호튼으로 넘어갔다.

1887년 7월 자신의 조선 입국 동료였던 육영공원 교수 벙커(D.A. Bunker)와 혼인했던 엘러스는 1888년 의사 업무에서 손을 뗀 이후 교육사업에 주력하였다. 남편 벙커가 이끌던 육영공원이 1894년 2월 폐교되자 이들 부부는 그해 가을 미국으로 가 미국 북감리회에 한국 선교사 신청을 하였다. 그리고 1895년 4월 부부가 미북감리회 선교사로 임명되어 6월 한국에 다시 들어와 감리교에서 운영하던 배재학당, 동대문교회 등에서 1926년까지 활발한 선교활동을 전개하였다.

엘러스를 이어 제중원 부녀과를 맡은 호튼은 제중원에서 진료활동을 하며 이미 한국에서 선교활동을 하고 있던 언더우드(H.G. Underwood) 선교사와 1889년 3월 혼인하였다. 호튼은 1889년 제중원 여의사직을 사직한 후 개인 진료소를 만들어 의료 사역을 이어가고자 하였다. 그런데 이 시기는 보구녀관에 메타 하워드 의사가 떠나고 아직 다음 여의사가 파송되지 않았던 때였다. 그래서 호튼은 자신의 진료소 개원 계획을 미루고 보구녀관에서 대신 일을 해주겠다는 제의를 할 정도로 여성 의료 사역에 대한 강한 열의를 보였다. 실제 호튼이 보구녀관에서 진료를 하지는 않았으나 그녀가 이같은 제안을 했던 것은 메타 하워드와 같은 시기 함께 시카고 여자의과대학에서 공부를 했다는 인연, 서울의 여성병원이 여의사 부재로 중단되지 않기를 바라는 마음에서였지 않았을까 추측해 본다.

이후 호튼은 자신의 집 일부를 활용해 진료소를 개설하고 환자들을 다시 진료하기 시작하였고, 1893년 서대문 밖 모화관 근처에 진료소를 마련해 무료 진료를 하였다. 그리고 이것을 바탕으로 휴 오닐 진료소(O' Neil Dispensary), 프레드릭 언더우드 진료소 등으로 공간을 확장하며 여성과 어린이들에 대한 진료에 집중하였다.

한편 호튼이 제중원 부녀과를 떠난 후 1895년 여의사 조지아나 화이팅(Georgiana Whiting)이 파송되어 제중원 부녀과를 맡았다. 1897년에도 장로교에서는 여의사 메리 피시(Mary Fish), 에바 필드(Eva Field)를 파견하였고 이들 또한 제중원 부녀과에서 근무하였다. 이 중 에바 필드 의사는 보구녀관 보고서를 보면 1899년부터 1902년까지 동대문 볼드윈 진료소 진료를 도와주었다는 기록이 있다. 한편 이 세 명의 여의사들 역시 한국에서 활동하던 중 이곳에서 만난 다른 남자 선교사들과 혼인을 하는데, 화이팅은 남장로교 선교 의사 오웬(C.C. Owen)과, 피시는 북장로교 선교사 사무엘 마펫(S.A. Moffett)과, 필드는 북장로교 선교사 피터스(A.A. Pieters)와 혼인하였다.

제중원은 1904년 미국인 부호 세브란스의 기부를 받아 남대문 인근 도동에 새로운 부지를 마련해 병원을 짓고 병원 이름 또한 세브란스병원으로 개칭하는데 이 과정에서 부녀과를 폐지하였고 그에 따라 이전처럼 부녀과 진료를 위한 장로교의 여의사 파송도 더 이상은 없었다.

개항기 감리교와 장로교 외에도 영국 성공회가 1890년 한국에 진출한 이듬해 10월 여의사 루이사 쿠크(Louisa Cooke)와 간호사 거트루드 히스코트(Gertrude Heathcote)를 파견하였다. 앞서 살펴본 엘러스가 간호사였지만 제중원에서 ‘의사’ 역할을 했던 것을 감안하면 히스코트는 한국에서 활동한 최초의 서양인 정식 간호원이었다.

성공회는 1890년 서울 정동 영국 공사관 인근에 장림성당을 마련한 후 1891년 성당 부속 작은 건물에 장림병원(Hospital of Advent)을 열었는데 쿠크와 히스코트가 입국한 후 이곳을 1892년 3월 여성과 어린이를 위한 전문 병원으로 정식 개원하였다. 이후 이 병원은 1천달러를 기부한 이사벨라 비숍의 도움으로 건물을 확장하고 1892년부터 성베드로수녀회 수녀들이 입국해 병원 유지 관리 책임을 맡으며 1895년 성베드로병원이라 불리게 되었다. 1896년 쿠크 의사가 떠나고 케서린 알렌(Katherine Allen) 의사가 부임하여 진료를 이어갔던 이 병원은 1904년 러일전쟁의 여파로 의사 수급과 재정적 지원 결핍, 성공회 선교 활동 노선의 변화 등으로 문을 닫게 되었다.

근대 의료가 한국 사회에 정착하던 시기 보구녀관뿐만이 아니라 제중원 부녀과, 성공회 성베드로병원 등이 운영되었다는 사실은 조선 여성과 아동의 건강 증진에 적지 않은 도움이 되었을 것이다. 다만 보구녀관을 제외하고는 그 운영이 1900년대 초 중단되었다는 것은 아쉬운 부분이 아닐 수 없다.

알려지지 않은 미지의 나라 조선에 와서 의료 사역에 헌신하였던 이들 여의사들의 노력 역시 기억되어야 할 일들이다. 많은 기록이 남아있지는 않지만 아마도 19세기 말, 20세기 초 서울에서 활동했던 여의사들은 종파를 초월하여 같은 지역에서 같은 일을 하고 있다는 공통점으로 서로 간에 크고 작은 교류가 있지 않았을까 하는 짐작도 할 수 있다. 이들 사이의 교류와 협력은 앞으로의 연구 과제가 될 것이다.